シールがすぐ剥がれて困った経験はありませんか?

お気に入りのステッカーや便利なラベルも、粘着力が弱ければ意味がありません。この記事では、シールの粘着力を簡単に強くする方法や、保管・貼り付けのコツまで徹底解説します。

粘着力を復活させたいとき、どんな工夫ができるのでしょうか?

ぜひ最後まで読んで、実用的なテクニックを身につけてください。

シールの粘着力を強化する基本的な方法

シールがうまく貼れずすぐに剥がれてしまう…そんな悩みを抱えていませんか?

この章では、粘着力が弱くなる原因を明らかにし、シールをしっかり貼り付けるための基礎知識や簡単にできる対策について詳しく解説します。

シールが剥がれやすい原因とは

シールがすぐに剥がれてしまう主な原因には、貼り付け面の汚れやホコリ、油分、水分などがあります。特に油分や湿気は粘着剤との密着を阻害するため、貼り付ける前のクリーニングが重要です。

また、貼り付ける素材との相性も大きな影響を及ぼします。ツルツルした面には付きやすいものの、布や凹凸のある面には粘着力がうまく発揮されないことがあります。

さらに、シール自体の経年劣化によって粘着剤が乾燥したり硬化したりすることで、粘着力が著しく低下してしまいます。

紫外線や空気に長期間さらされると、粘着剤の化学構造が変化することもあるため、使用期限にも注意が必要ですね。

粘着力が低下したシールを復活させる方法

一度粘着力が落ちたシールでも、ドライヤーで軽く温めることで粘着剤がやわらかくなり、もう一度粘着性が復活することがあります。

熱を与える際は、表面を焦がさないように距離を保って短時間で温めることがポイントです。熱を加えることで、固まってしまった粘着剤が柔らかくなり、再接着力が高まるのです。

さらに、温めたあとにすぐ貼ることで、接着面との密着度も上がります。

もし粘着面が完全に乾燥している場合には、粘着補強用のスティックのりや両面テープを併用すると、より効果的に復活させることができます。

シールの粘着力を維持する保管環境

シールの粘着力を長く保つには、保管環境がとても大切。直射日光や高温多湿な場所を避けることはもちろん、空気の流通が少ない密閉容器に入れておくことで、空気中の酸素や水分との接触を減らすことができます。

密封できる袋やケースに乾燥剤を一緒に入れておくと、湿度の影響をより抑えることが可能です。温度については、20℃前後の安定した室温が理想とされており、冷暗所での保管が最も適しています。

また、重ねて保管する場合は、粘着面同士が接触しないようにワックスペーパーなどで仕切ると、余計な摩擦や変形を防ぐことができます。

シールの剥がれ防止対策

不安定な素材でも剥がれにくくする方法

布やザラザラした面に貼る場合は、アイロンやドライヤーで熱を加えて定着させると効果的です。熱を加えることで粘着剤が表面により密着しやすくなり、凹凸の影響を受けにくくなります。

また、布素材の場合は熱を加えることで繊維の間に粘着剤が入り込みやすくなり、固定力が向上します。さらに、上から透明フィルムやテープでカバーすることで剥がれにくくなります。

この方法は特に、衣類や布製バッグ、粗面の壁などにシールを貼る際に有効です。透明カバーを使用することで、外的な摩擦や水分の侵入も防ぎやすくなります。

もし可能であれば、接着前に軽く押し付けて仮止めし、少し時間を置くことでより安定した接着が期待できます。

ホコリや汚れが粘着力に与える影響と防止策

貼り付ける前に表面をアルコールや中性洗剤でしっかり拭き取ることで、粘着剤が本来の力を発揮できます。

ホコリや油分が残ったまま貼り付けると、粘着面と貼付面の間に障害が生じ、十分な接着力を得られません。

特にスマートフォンやガラス製品のように皮脂が付きやすい素材では、アルコールによる脱脂が非常に効果的です。

乾いた布で水分を完全に取り除いてから貼るのがポイントです。繊維の細かいマイクロファイバークロスを使うと、表面の細かい汚れまでしっかり拭き取ることができ、より高い粘着効果を得られますよ。

湿気や温度変化への対策

貼り付ける際は、できるだけ室温が安定した場所で行うようにしましょう。室温が極端に高すぎたり低すぎたりすると、粘着剤の硬化や軟化が進み、本来の性能を発揮できないことがあります。

湿気が多い場所では粘着剤が滑りやすくなるため、乾燥した環境での作業が推奨されます。梅雨時や雨の日には特に注意が必要で、室内でも除湿機を使ったり、エアコンの除湿機能を活用すると効果的です。

さらに、貼り付け後に数時間しっかりと圧着し、粘着剤と貼付面の結合を安定させることで、より長期間にわたる粘着力を維持できます。

簡単にできる粘着力の復活術

粘着力が弱まってしまったシールでも、ちょっとした工夫や道具を使えば簡単に再利用できます。

この章では、家庭にあるものや身近なお店で手に入るアイテムを使って、シールの粘着力を手軽に強化する方法をご紹介します。

家庭で手に入るアイテムで粘着力を強化

スティックのりや両面テープ、接着スプレーを活用することで、粘着力を簡単に補強できます。スティックのりは特に紙製のシールと相性が良く、封筒やラッピングなどの軽い用途に最適です。

また、液体のりを使うことで粘着力がより強くなることもあります。

両面テープは、広範囲にわたる接着が必要なときや強力な粘着が必要なシーンで便利です。

さらに、接着スプレーは布や不安定な素材にも使用でき、均一な粘着層を形成することができます。

これらのアイテムをうまく使い分けることで、さまざまな素材や状況に対応できる柔軟な粘着補強が可能になります。

100均で手に入るおすすめツール

100円ショップでは、粘着補強用のスプレーや両面シール、シール用保護フィルム、さらには粘着強化ジェルやラミネートシートなど、さまざまな便利アイテムが手軽に手に入ります。

例えば、耐水性のある両面シールは湿気の多い場所でも効果を発揮し、保護フィルムは屋外での使用時にシールの劣化を防いでくれます。

また、再利用可能な粘着シートや透明な補助シールなどもあり、使い勝手が非常に良いのが特長です。コスパよく粘着力を維持・強化したい方にとって、100均は強力な味方になります。

粘着力向上に効果的なスプレーの使い方

粘着スプレーは、シールの裏面に均等に吹きかけることで粘着力を簡単に回復させることができます。

使用前に缶をよく振り、ノズルを対象に向けて約15~20cm離した位置からスプレーすると、ムラなく噴霧できます。

スプレー後は数秒~1分程度待ち、粘着剤が半乾きの状態になってから貼り付けるとより高い効果が得られます。

スプレーは換気の良い場所で使用し、周囲に飛び散らないよう新聞紙やダンボールを敷くと作業がしやすくなりますよ。指につかないよう手袋を着用するのもおすすめです。

スプレータイプには仮止め用と強力固定用があるため、用途に合わせて選びましょう。

シールを剥がれにくくする貼り付けテクニック

正しい貼り付けの基本ステップ

- 貼り付け面をキレイにする:汚れや油分、水分が付着していると粘着力が大きく低下するため、アルコールや中性洗剤で表面をしっかり拭き取り、乾いた柔らかい布で乾燥させましょう。必要に応じて、マイクロファイバークロスを使うとより効果的です。

- シールを真っ直ぐに貼る:貼る前に位置を確認し、軽く仮置きしてから貼ると失敗を防げます。ずれが心配な場合は、マスキングテープなどで目印を付けると安心です。

- 空気を押し出しながらゆっくり貼る:中央から外側へ向かって指やヘラを使って空気を抜くように貼ることで、気泡を防ぎ、粘着面が均一に密着します。とくに大きなシールや透明タイプでは空気が目立ちやすいため、慎重に行いましょう。

- 指やローラーでしっかり押さえる:貼り終えたら指で強めに押し付けるか、専用のローラーを使って圧着します。時間をかけて圧をかけることで粘着剤がしっかりなじみ、長期間の保持力が向上します。

ガラスや金属、プラスチック表面の対策

これらの素材は一見大丈夫そうでも、目に見えない油分や細かいホコリが残っている場合があります。

貼り付ける前に、無水エタノールやガラスクリーナーで丁寧に拭き取りましょう。

拭いた後は必ず乾燥させてから貼り付けることで、シールの粘着力をしっかり感じられるようになります。

特にガラスは冷たいと結露が発生しやすく、これが粘着不良の原因になるため、貼る前に温度にも注意が必要です。

凹凸面でも剥がれないための工夫

凹凸のある面には柔軟性の高い素材のシールを使用し、上から強く押し付けてなじませるのがポイントです。

例えばビニール製や布製のシールは、曲面や不規則な表面にもフィットしやすく、剥がれにくくなります。

さらに、貼り付け後にドライヤーの温風で軽く加熱することで、粘着剤が柔らかくなり、凹凸部分にもよくなじみますよ。

必要であれば、シールの上から透明の保護フィルムやクリアテープを貼って、外部からの摩擦や湿気による影響を防ぐと長持ちしやすくなります。

また、押し当てた後に一定時間重しを載せておくと、より強固に密着させることが可能です。

粘着力の強さを評価する方法

シールの性能を正しく理解し、目的に合った製品を選ぶためには、粘着力の強さを把握することが大切です。

この章では、粘着力に関する基本用語や、家庭でできる簡単な測定方法、シール選びのポイントについてわかりやすく解説します。

剪断・保持力とは?基本的な用語解説

- 剪断力(せんだんりょく):横方向にずらす力に対する粘着の強さ。これは、貼り付けたシールが横方向の力によってずれたり剥がれたりしないかどうかを示す重要な指標です。重たい物を吊るす場合や、摩擦の多い場所にシールを使う際には、この剪断力が高いシールを選ぶ必要があります。

- 保持力:一定の重さをかけてどれだけ長く保持できるかを表します。例えば、垂直な壁にポスターやフックを貼るときに、長時間安定してその状態を保てるかどうかはこの保持力によって決まります。粘着剤が重さに耐えきれず、徐々にズレてしまうようでは保持力が弱いといえます。 これらはシールの性能を総合的に評価する基準となり、使用用途によって求められる数値が異なるため、製品選びの際に注目すべきポイントです。特に業務用や屋外用途では、数値が明記されている製品を選ぶと安心です。

粘着力を測定する簡単な方法

家庭では、シールにおもりを吊るしてどれだけ耐えられるかで簡易的に確認できます。

例えば、500gの重りを吊るして1時間以上持ちこたえるかどうかをチェックすることで、実用的な目安になります。

また、手で引っ張ったときの感覚でもおおよその強さを把握できます。より精度を求める場合は、市販の粘着テスターやバネばかりを使うことで、数値的に把握することも可能です。

DIY愛好家やハンドメイド作品を販売する人にとっても、このような測定方法を知っておくことは製品の品質管理に役立ちます。

ラベルや両面テープを選ぶ際の基準

使用場所(室内・屋外)、素材、再剥離の可否などを確認しましょう。

屋内用としては、再剥離タイプや低粘着タイプが便利で、貼り替えがしやすい点が魅力です。

一方、屋外や湿気の多い場所では、耐水性や耐熱性に優れた素材が必須となります。

また、貼り付ける対象が布や金属、プラスチックなど異なる素材である場合、それぞれに適した接着剤の種類が異なるため、製品ラベルやメーカーの説明をよく確認することが重要です。

加えて、透明タイプやマット仕上げなど、見た目の仕上がりも選択のポイントとなるため、目的と用途に応じた適切な選定が求められます。

日常で役立つシール活用術

生活を便利にする収納アイテム活用例

収納ボックスにラベルを貼ることで中身がひと目でわかり、整理整頓がスムーズになります。特に家庭内での小物管理や、職場の書類整理などにおいて、視覚的なラベリングは非常に役立ちます。

文字だけでなく、イラストや色分けを組み合わせることで、視認性が大幅にアップし、家族全員が迷わず目的の物を見つけることができます。

たとえば、子供のおもちゃ箱にはカラフルな動物のイラストシールを貼ったり、調味料入れには使用頻度に応じて色を分けたりするのもおすすめです。

加えて、ラベルを透明のフィルムでカバーすれば、水や汚れにも強くなり、長期間美しく保つことができます。

屋外や湿気のある場所での使用方法

屋外では耐水・耐候性のある素材を選び、貼り付け面を完全に乾かしてから使用しましょう。

金属製のポストやプランターなどは、雨風や紫外線の影響を受けやすいため、シールを長持ちさせるには素材選びが重要です。

耐水シールやUVカット加工されたステッカーを使用することで、色あせや粘着力の劣化を防ぐことができます。

さらに、貼った後に透明フィルムで保護することで、摩擦や汚れによる剥がれを抑えることができます。

結露や湿気が多い場所では、貼る前にしっかり乾燥させること、そして貼った後に数時間しっかりと圧着することが粘着力の維持に効果的です。

お気に入りのステッカーを長持ちさせるコツ

スマホケースやノートPCに貼るステッカーは、透明シートでラミネートすることで摩擦や汚れから保護できます。

ラミネートにより表面の印刷が擦れて消えるのを防ぎ、粘着面も安定させられるため、長持ちさせたいステッカーには非常に有効です。

また、直接手で触れる部分には貼らないよう工夫することで、摩耗を最小限に抑えることができます。さらに、日光の当たらない場所での使用も劣化防止に効果的です。

ステッカーの変色や粘着剤の乾燥を防ぐには、紫外線の少ない環境で使うといいですね。必要に応じて保護ケースと併用することで、ステッカーの美しさを長期間キープできます。

シールが剥がれる原因とその解決法

どんなに丁寧に貼っても、時間が経つとシールが剥がれてしまうことがあります。その原因を正しく理解し、適切な対策をとることで、シールの持ちを大きく改善できます。

この章では、シールが剥がれてしまう主な理由と、それに対応する具体的な解決法をご紹介します。

粘着剤の劣化を防ぐ方法

高温や直射日光、湿度の高い場所は粘着剤の劣化を早めます。特に、夏場の車内や窓際、浴室のような温度変化や湿度が大きい場所では、粘着成分が変質しやすく、効果が大きく低下してしまいます。

粘着剤は空気中の酸素や水分と化学反応を起こしやすいため、密封容器やジップ袋などに入れ、できるだけ空気と遮断することが大切です。

さらに乾燥剤や防湿材を一緒に保管容器に入れることで、湿気からの影響をさらに軽減できます。保管場所としては、20℃前後の冷暗所が理想で、押入れの中やデスクの引き出しなど、光の当たらない場所を選びましょう。

また、他の文具と重ねて保管する際には、粘着面同士がくっつかないようワックスペーパーや保護シートを間に挟むのがおすすめです。

適切な用途に合ったシールの選び方

シールを選ぶ際には、貼る場所の環境や用途を考慮することが長持ちさせるカギです。

たとえば水回りなら、防水性の高いPP素材やラミネート加工された耐水タイプを選ぶことで、剥がれや劣化を防げます。

衣類に使うなら、布用シールやアイロン接着式のタイプが適しており、洗濯や摩擦に強いのが特徴です。

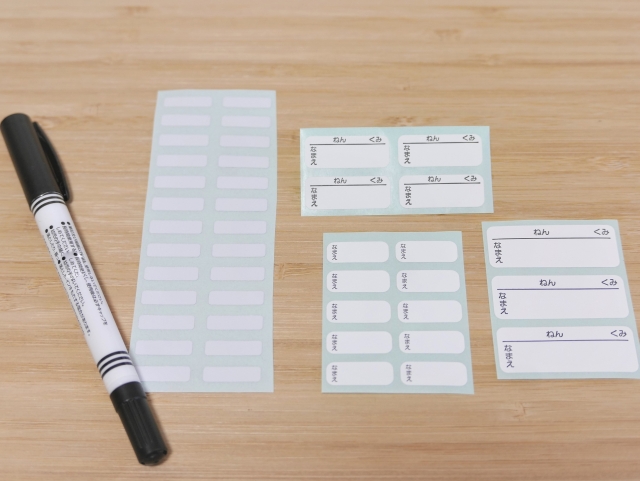

文房具や収納用ラベルには、再剥離タイプを選べば貼り直しが可能で利便性が高まります。

屋外での使用には、耐候性・耐紫外線性能のある素材を選ぶと、雨や日光によるダメージを防げます。シーンに応じた素材選びをすることで、シールの機能を最大限に活かすことができます。

ユポ素材の特徴と活用例

ユポは耐水性・耐久性に優れた合成紙で、屋外表示やステッカー、ラベルなどに最適。破れにくく、印刷の発色も良いため人気があります。

ユポは紙でありながらプラスチックのような性質を持っており、濡れても形状が崩れにくく、引き裂きにも強いため、屋外看板や工業用ラベルなど、過酷な環境下でも活躍します。

さらに、印刷適性が高く、写真や細かい文字も鮮やかに再現できることから、高品質なステッカーや販促物にも多く利用されています。

また、ユポは筆記性もあり、油性ペンや鉛筆などでの書き込みも可能なため、実用性とデザイン性の両方を兼ね備えた素材といえるでしょう。

シール・ステッカーの種類と選び方

シールの素材ごとの特徴と用途

- 紙製:コスパ良好で手軽に使えるのが魅力です。主に室内での使用に適しており、手帳やノート、封筒の封緘などに使われることが多いです。加工しやすいため、DIYやラッピング用途にも最適ですが、水や湿気には弱いため注意が必要です。

- ビニール製:柔軟性があり、耐水性に優れているため屋外での使用にも対応可能です。車や窓、傘、ペットボトルなどに貼るシールとして人気があります。素材の特性上、剥がしても跡が残りにくい再剥離タイプも多く展開されています。

- ユポ紙:合成紙の一種で、耐水性・耐久性に非常に優れています。印刷の発色も美しく、破れにくいのが特長です。医療機関や工場でのラベル管理や、水回りでの長期使用にも適しています。書き込み可能な表面加工が施されているタイプもあり、実用性も高いです。

- クラフト素材:独特の風合いとナチュラルな見た目が特徴で、ギフトラッピングやアンティーク風のデザインに好まれます。紙素材のため室内専用ですが、使い方次第で非常におしゃれな印象を与えることができます。

- 透明フィルム素材:貼ったときに目立ちにくく、デザインを邪魔しないというメリットがあります。特にガラス面やクリアファイルなどに使用する場合におすすめで、防水性や耐久性にも優れています。

人気のシールシリーズランキング

- ダイソー「手帳・ノート用シール」:豊富なデザインとリーズナブルな価格が魅力。カレンダーや日記の装飾にぴったり。

- セリア「クラフト素材シール」:クラフト紙の自然な風合いが人気。ギフト用やナチュラル雑貨との相性抜群。

- 無印良品「インデックスラベル」:シンプルかつ実用性重視のラベルで、書類整理や収納に大活躍。

- キャンドゥ「耐水性クリアシール」:キッチンや浴室など湿気の多い場所でも、ある程度使用可能。

- ニトムズ「貼ってはがせるシール」:再剥離可能で、賃貸住宅でも安心して使える。

おすすめの用途別シール・ステッカー

- キッチン用ラベル:防水・耐熱タイプが便利で、調味料ボトルや保存容器に最適。

- 子供向けステッカー:キャラクター&再剥離OKタイプで、遊びながら貼り直しもできる。

- ギフト用:おしゃれなクラフト風素材やメッセージ付きの装飾シールが人気。

- オフィス・事務用:書き込みができるインデックスシールやラベルタイプが便利。

- 学校や塾:名前シールや連絡帳用の小型ステッカーで整理整頓をサポート。

- デジタルデバイス用:ノートパソコンやスマホケースに貼る防水・耐久タイプがおすすめ。

粘着力を低下させない保管方法

シールの粘着力を長期間保つためには、適切な保管方法が欠かせません。

この章では、温度や湿度、保管環境の工夫によって、シールの劣化を防ぐための実践的なポイントをご紹介します。

適切な温度と湿度での保管法

20℃前後、湿度40~60%の環境が理想です。温度差が激しい場所や湿気の多い場所は避けましょう。

特に直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直に吹き付ける場所では温度が急激に変化し、粘着剤が劣化する原因になります。

また、シールを密閉容器に入れて保管することで、湿度やホコリの影響を最小限に抑えることができます。

乾燥剤を一緒に入れておくと、湿気対策にさらに効果的です。高温多湿の地域では、室温と湿度を一定に保つために、除湿機や加湿器を活用するのもおすすめです。

冷蔵・冷凍環境での保管時の注意点

粘着剤が硬化したり結露したりする可能性があるため、冷蔵庫で保管した場合は常温に戻してから使用しましょう。

急激な温度差により粘着剤の表面に水滴が付着し、粘着力が一時的に低下することがあります。そのため、冷蔵庫から取り出した後は、30分~1時間ほど自然に常温に戻す時間を設けると安全です。

また、冷蔵保管する際にはチャック付き袋に入れるなどして、湿気やニオイが付着しないようにすることも重要です。

冷凍保存は基本的には避けるのが無難であり、どうしても必要な場合は、短期間かつ十分に密封された状態でのみ行いましょう。

劣化を防ぐ収納アイデア

シールブックやクリアファイルで整理すると、摩擦や折れを防げます。日光の当たらない場所での保管が基本です。

シールブックは台紙がしっかりしているため、シール同士が重ならず、粘着面の変質を防ぐことができます。頻繁に使うシールはカテゴリごとにファイルを分けておくと、探しやすくなり効率的ですね。

ラベルを貼って分類することで、目的に応じたシールを素早く取り出すことができます。

また、ファイルを収納する引き出しやボックスは、風通しが良く、湿度が安定している場所に置くと、さらに良好な保管状態を保つことができるでしょう。